銷量一早曝光之后,蔚來 2023 年一季度財報的「不好看」早就落在預期之內。

今年第一季度,在新平臺車型交付仍在努力爬坡的切換期,蔚來僅交付了 3.1 萬輛,約為 2022 年第四季度交付成績的 3/4。

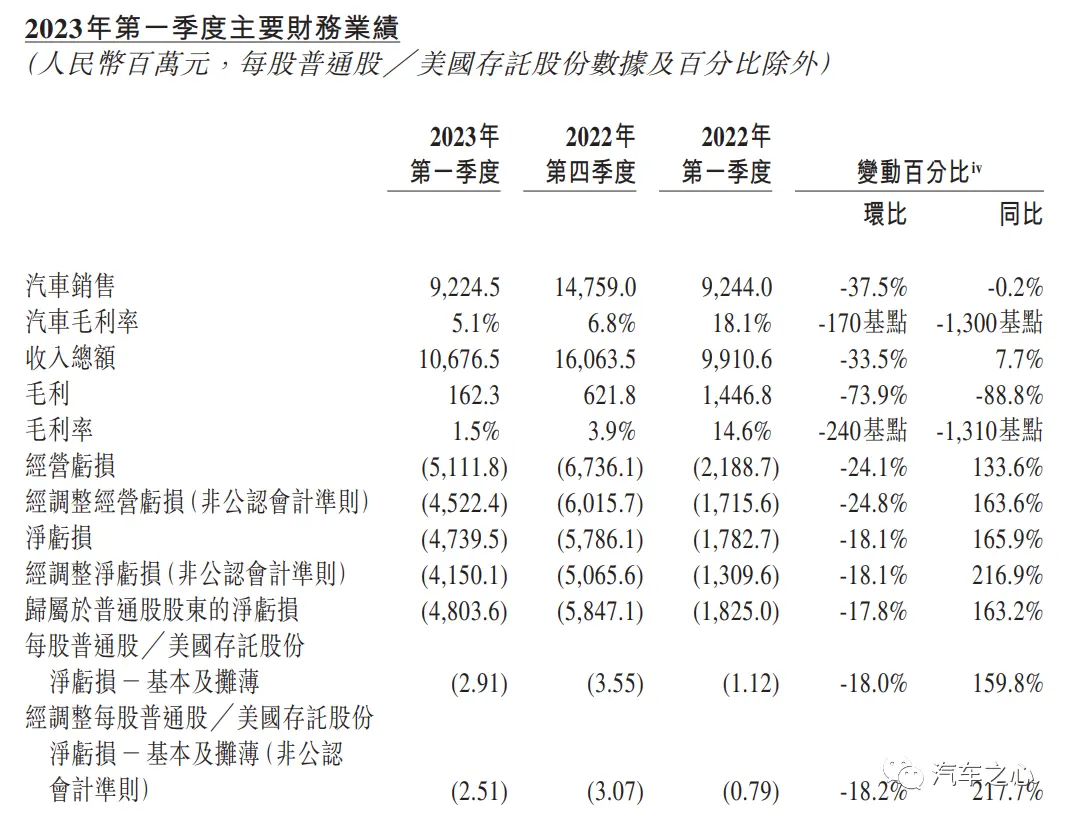

反映到財報上,一季度汽車業務銷售額和總營收分別為 92.2 億元和 106.8 億元,兩項數據均超過 30% 的環比跌幅。

雖然經營虧損和凈虧損呈環比收窄趨勢,但對比去年同期,虧損額仍擴大了 170% 左右。

虧損增加來源于毛利驟降、費用激增的雙重打擊。

受車型切換損失等影響,蔚來的毛利率罕見地掉到了 5.1%。在高舉高打下,蔚來第一季度研發費用為 31 億元、銷售和行政費用 24.5 億元,屬于典型的主營業務收入沒有顯著增加、支出卻異常迅猛。

多項核心數據出現大幅下滑,時刻警示著蔚來——這根細弱的鋼絲已經崩得越來越緊。

殘酷的財報數據終于勸動了李斌,蔚來在主力車型上加快交付節奏,并且也將「降價」的矛頭指向了用戶權益。

「蔚來所在的目標市場競爭非常激烈,這導致了一部分蔚來用戶流向了其他品牌,近期會在渠道、組織架構和營銷策略上有調整。」李斌表示。

01 毛利率新低,6 月銷量重回「萬輛」水平

新車爆量期極短、反復掉入換車的青黃不接期,這是蔚來目前最直觀的狀態。

2022 年 9 月,作為蔚來最受歡迎的車型,ET5 的交付在供應環節出了問題。

隨著交付節奏的脫節,如今 ET5 的市場熱度已經逐漸褪色。

從銷量上看,前期訂單量十分充沛的 ET5,受供應鏈和生產效率的影響,并沒有顯著提振銷量,自身的規模效應也展開有限,至今累計交付量僅 37812 輛,平均月銷量不足 5 千輛。

如今又正值新老平臺切換期,處在換代中的車型 ET7、ES7 需求寡淡,蔚來只能選擇再度押注新款 ES6。

于是,「增配降價」,也成了蔚來重塑新款 ES6 鋒芒的法寶。

李斌表示,新款 ES6 訂單轉化率超過了內部預期,目標是在 7 月份實現生產和交付達到 1 萬輛的水平。

對于二季度的銷量,蔚來給出的指引是 3.1-3.3 萬輛,除去 4、5 月已經交付的數據,6 月的銷量大概為 1.1 萬輛,重新回到萬輛以上規模。

銷量雖然能夠重回一年前蔚來的交付水準,但下探至谷底的毛利率,這意味著蔚來很難在短期內實現盈虧平衡。

財報數據顯示,蔚來一季度的毛利潤為 1.6 億元,同比下滑 88.8%,蔚來毛利率和汽車業務毛利率分別為 1.5% 和 5.1%,環比分別下降 2.4 個百分點和 1.7 個百分點,而 2022 年同期兩項數據還分別維持在 14.6% 和 18.1% 的高位。

整車毛利率 1.5% 是什么水平?

李想替我們給了一個參考答案。

李想表示,一個有基本常識的汽車企業,在產品立項的時候普遍會把產品的穩定毛利率設定在 15%-25% 之間(對應標準定價的零售價格,而不是促銷降價后的銷售價格),最差也不會低于 15% 的毛利率,這是一個健康生存的汽車企業的基準要求,銷量領先的比亞迪、特斯拉都是如此。

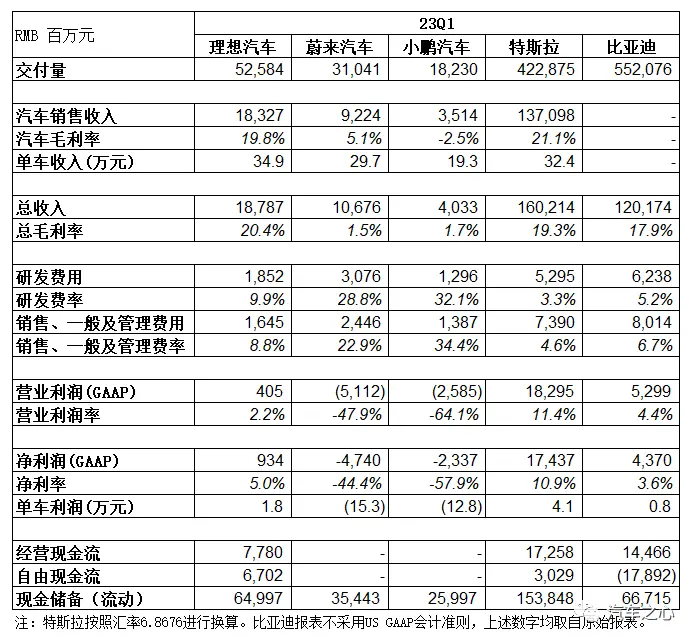

作為參考,理想近一年的毛利率,都穩定在 20% 左右。

蔚來 CFO 奉瑋表示,一季度毛利率不及預期,主要是減價清老款車型,以及 ET5 和 75kw/h 電池組交付比例增加,預計三季度毛利率可以回到兩位數的水平,在四季度超過 15%。

至于什么時候能夠開啟賺錢模式,以往李斌的回復是「今年四季度實現盈虧平衡」。

但如今,李斌卻認為這個時間點要往后推,大概是在一年以內。

結合蔚小理三家一季度財報來看,銷量低迷對一家車企不可承受,其會從毛利、庫存、運營支出等各個環節,蠶食公司現金流。

2022 年深陷危機的小鵬,除了新車 G9 發布失利,其熱銷主力車型 P7 改款一直遲遲未到,毛利率直接跌至了歷史新低。

好在今年改款 P7i 交付之后,雖然未能恢復到月銷近萬臺的高光時刻,但已經穩定在單月 4000 臺左右,穩住了小鵬的銷量基本盤。

小鵬 G6 更是直接給出了一個「挽回口碑」的預售價。

理想則是以爆款取勝的代表,僅憑 3 款車型就支撐了單月超 2.5 萬臺的銷量,甚至計劃年內挑戰單月銷量破 4 萬輛。

在愈加激烈的新能源市場,能否一路高歌猛進亦或是穩扎穩打,就要看蔚來、小鵬主力車型的表現了。

02 向換電權益砍刀,縮緊錢包過日子

蔚來的銷量低迷,或許有兩方面的原因。

一是產品線過于擁擠、重疊度大,產品之間會相互分走市場,比如 50 萬元的價格可以買到高配的 ES6,中配的 ES7 和低配的 ES8。

二是正值行業的降價潮,車企除了直接的現金降價優惠,部分品牌還選擇在車型配置上做文章——推出一款減配后的低價車,把更多潛在客戶拉進自己的基本盤。

減掉配備空氣懸架的理想 L7 Air(比 L7 Pro 低 2 萬元),售價僅為 9.98 萬元低配版的比亞迪秦 PLUS DM-i,都是其中的例子之一。

面對連續高開低走的車型表現,李斌承認:「面對購車權益的縮減和補貼政策的影響,蔚來確實有一部分用戶因為價格競爭流向了其他品牌。」

毫無疑問,降低售價能夠立竿見影地提升銷量,蔚來也終于有了這個打算。

李斌表示,目前市場的價格變化確實很大,但蔚來不會用減配的方式調整價格,會有其他的靈活措施,比如針對不需要換電權益的用戶,給出更好的方案。

換句話說,蔚來不會直接降價,而是通過換電等方式降低購買門檻和使用成本。

從這一點來看,蔚來或許會將換電權益作為一個選配配置,進一步拉低售價。

簡單算一筆賬,蔚來目前每月是 4 次免費換電,假設用車 7 年,每次換電 130 元,這期間的累計費用為 5.28 萬元。

顯然,在現階段收入和增長嚴重不平衡的狀態下,李斌能夠向價格做出妥協,無疑是希望能快速打開銷量規模。

據了解,蔚來目前工廠產能利用率只有 30%,而滿負荷運轉的產能是 24500 輛/月。

在財報電話會上,李斌表示,到了下半年,「5566」車型組合(ES6、EC6、ET5、ET5 Touring)月銷量有機會達到 2 萬輛目標。

為了實現這一目標,李斌透露,蔚來已經開始塑造新的組織架構,包括展廳布局、一線銷售精力分配、渠道資源分配等方面做好準備,確保 8 款車型精準觸及目標受眾。

另一方面,為了管控成本,蔚來在部分固定資產投資、新項目研發和海外市場擴張三方面進行了不同程度的延后。

具體來看,蔚來近年不僅增加了自研電池、子品牌、手機等業務,還投資了近 10 億元,進軍核聚變發電。

這些戰略新業務全年投入約 40-50 億元,平均每季度約 10 億元左右。

以電池研發為例,目前蔚來的電池研發團隊超過 800 人,每年的研發投入預計超過 10 億元。

這不是一筆小數目。

連續兩年裝機量排名第三(僅次于寧德時代、比亞迪弗迪)的中創新航,2021 年的研發投入不到 3 億元,業內風格相對激進的蜂巢能源,2022 年也才剛剛超過 10 億元。

雖然動力電池是電動汽車的核心零部件,在整車成本中占比頗高,但畢竟這是重資產大規模制造屬性,也增加了車企的入局風險——如果沒有足夠規模,自制電池很難在成本控制上達到預期。

如今的蔚來,整體銷量并未呈現出爆發的態勢,但研發和業務布局在行業無出其右,本身已是一場「豪賭」。

好在,蔚來及時做了一些改革和調整。

從現金儲備來看,截至今年一季度,蔚來持有的現金及現金等價物為 147.63 億元,同比減少了 25.77%,小鵬的現金儲備則跌到了 341.2 億元的水平,而理想現金儲備達到 650 億元。

03 阿爾卑斯和蔚來共用換電體系,壓縮品牌規劃節奏

在蔚來的戰略中,短期內研發和銷售的費用支出很難犧牲,它們都是保證蔚來銷量的必要支撐。

換句話說,緩解緊繃的唯一方式就是增加銷量、提升毛利,這也是蔚來這一套重資產、重研發模式得以運作的基礎。

從銷量結構來看,均價超過 43 萬元的蔚來品牌,難以支撐起龐大的研發和銷售費用。

在超過 30 萬的高端 SUV 市場,今年至今純電車比例僅為 12%,插電混動(包括增程)為 18%,燃油車為 70%,顯然高端純電市場目前處于增勢放緩狀態。

在規模為王的汽車行業,盈利、活下去是重要的參考指標。

這也正是蔚來推出低端品牌阿爾卑斯的重要考量,售價更低的阿爾卑斯將更多地承擔起銷量任務,促使蔚來快速實現規模效應,快速走出虧損的狀態。

從這一點來看,蔚來對這個項目的期待是月銷 5 萬輛,比特斯拉去年在中國的平均月交付量還要高。

作為聚焦 20-30 萬價格區間的品牌,阿爾卑斯相比平均交付價格超過 43 萬的蔚來品牌來說,購車門檻降低了不少,而更低的價格自然會帶來更多的用戶。

2022 年,中國賣得最好的 B 級轎車豐田凱美瑞總計交付了 24 萬臺,是蔚來全年 12 萬臺的兩倍。

假設明年下半年開始交付的阿爾卑斯成為爆款,在銷量上和凱美瑞平起平坐,李斌自然不愁虧損。

如何確保阿爾卑斯能夠從特斯拉、比亞迪手上搶市場,換電的補能體驗顯然是逃不掉。

李斌表示,阿爾卑斯依然保持在明年下半年交付的計劃,但時間會壓縮得緊湊些,也會有 20 萬價位產品的定義,并且換電站可以支持兩個品牌共有。

對于一個一誕生就擁有龐大換電網絡、成熟智能化平臺和穩定供應鏈渠道的新品牌,這是阿爾卑斯最核心的競爭力。

從宏觀市場而言,全國每年的乘用車銷量預計在 2000 萬輛左右,這是一個相對固定的數字,而去年新能源的滲透率也從 2021 年的 17% 增長到了 27%。

對主要耕耘 40 萬以上區間的蔚來而言,并沒有完全遲到滲透率的紅利。

畢竟,新能源車型的滲透率提升主要在 20-30 萬區間,而這個區間的直接受益者是特斯拉、比亞迪和小鵬為代表的玩家。

造車是一項征途路漫的馬拉松,這已經是行業共識。

面向終點,新勢力們選擇了不盡相同的戰略和打法,但蔚來是布局最廣、投入最大的一家。

在面對幾乎已經「觸底」的財報數據,蔚來需要再繼續打造盈利模型,在競爭激烈的汽車行業爭取搶到更多蛋糕。

能否跑得更快、跑得更遠,就看李斌這一次變革和調整有多大的決心了。

【來源:汽車之心】