在物理學上,有許多稀奇古怪的“效應”,可以用來解釋許多不可思議的事情。例如丁達爾效應,可以將光束的軌跡呈現在空中;而文丘里效應,可以將氣流壓縮成一定的吸附性壓力;其中最詭異的一種,便是馬拉高尼效應。

馬拉高尼效應可以用一句話來精準概括,那就是當我們在沸水中小便,那么我們的尿液就會順著相反方向流回來,從而造成燙傷。那這種說法的科學依據究竟是什么呢?

水能逆流而上

正如那句俗語所說,水往低處流。可在十五年前,有人發現,原來水是可以往上游流的。

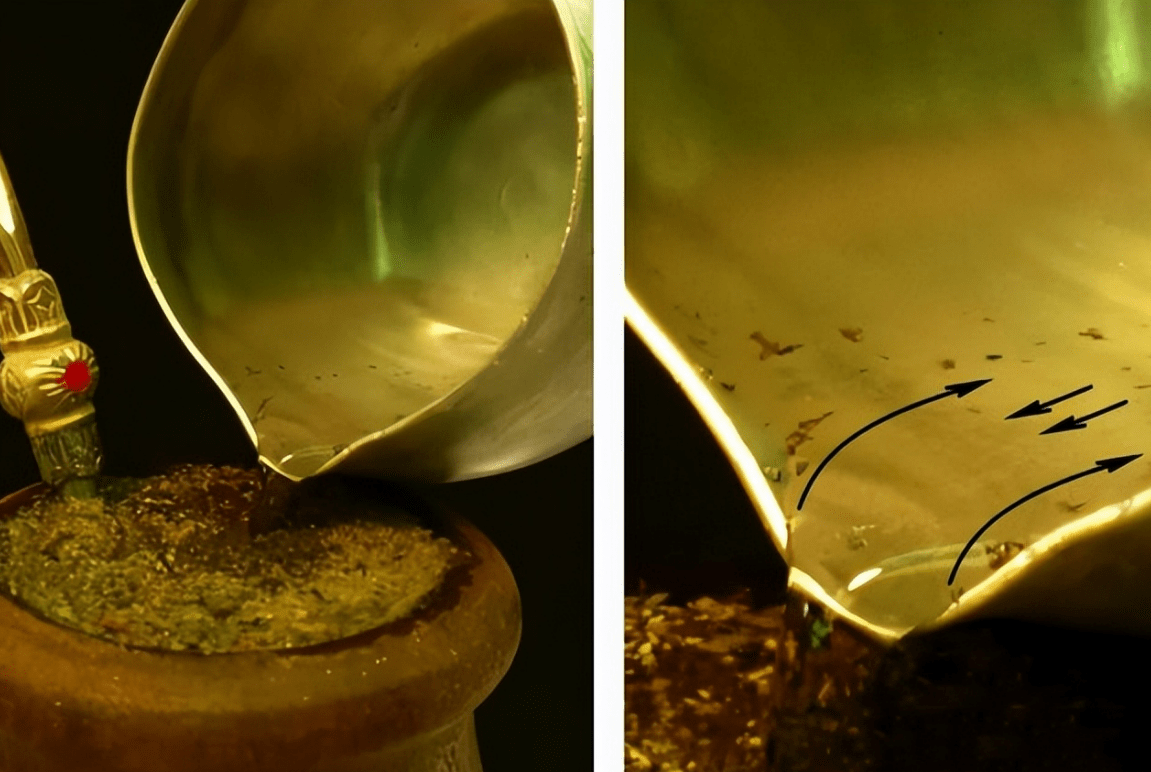

2008年的某一天,阿根廷的比安基尼在煮阿根廷傳統的“馬黛茶”,這種“馬黛茶”是由巴拉圭的冬青樹葉子制成,而這些茶葉售賣時被制成了粉狀。可就在比安基尼準備倒茶的時候,卻驚訝的發現,那些粉狀的茶葉竟然倒行流進了茶壺之中。

這完全不符合我們所知道的物理常規,都說水是不能倒流的,但在茶壺與茶杯這兩個容器之間,熱水卻有能把茶葉帶著逆流而上,這是怎么回事?

比安基尼的老師也從來沒有遇到過這樣的情況,所以比安基尼就拿著這個東西去寫了一篇畢業論文。在這篇文章中,他表明自己使用了馬黛茶葉還有粉筆末在實驗室里重新做出了上述現象,并將其與其他材料進行了比較。

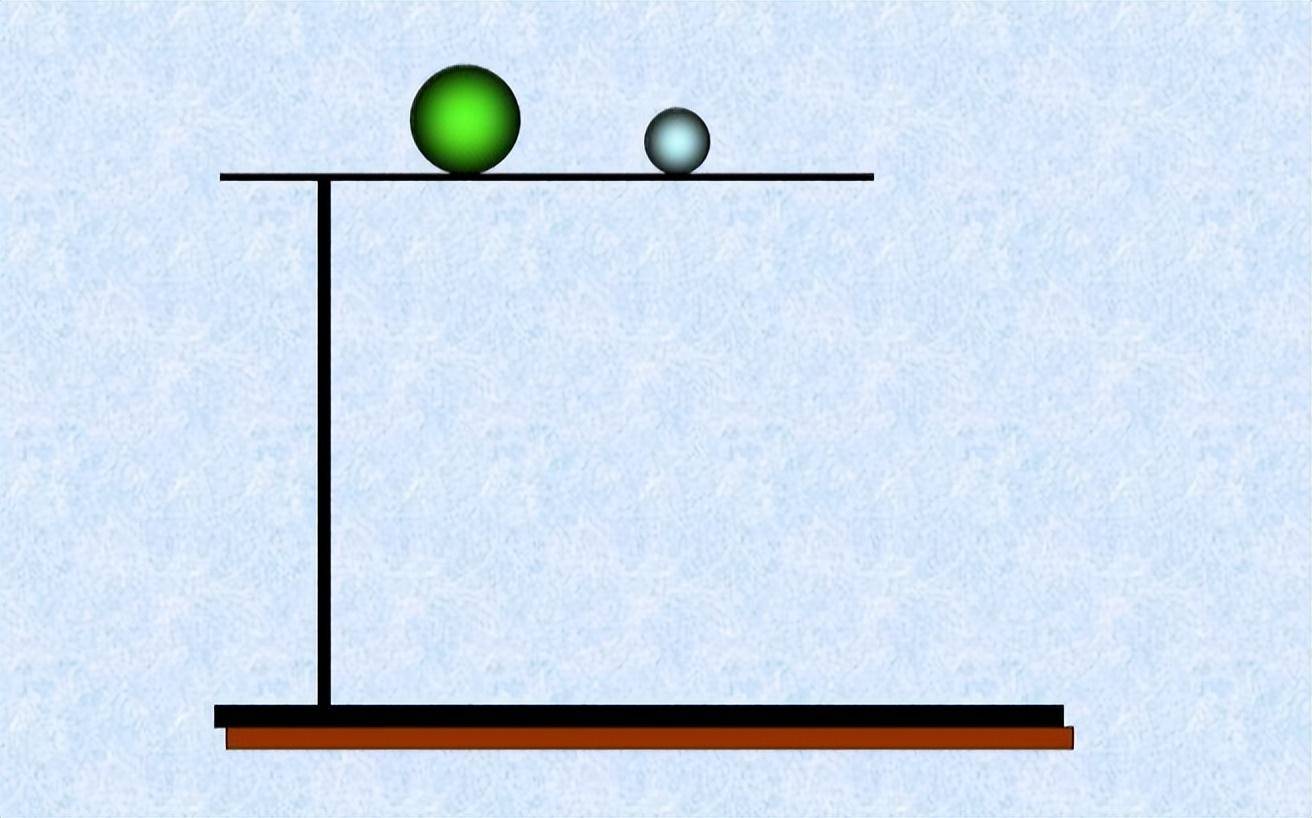

比安基尼相信,這種現象并非我們日常生活中所看到的毛細現象造成的,它是馬拉高尼效應造成的。比安基尼在試驗中發現,由于馬黛茶葉和粉筆末都能降低下面的流體的表面張力,所以,在上面的水流張力會變得更大,在下面的水流表面張力就變得更小。

而在較高的表面張力處,會吸引較低的表面張力處的流體,從而產生馬拉高尼流,從而使水向相反的方向流動。

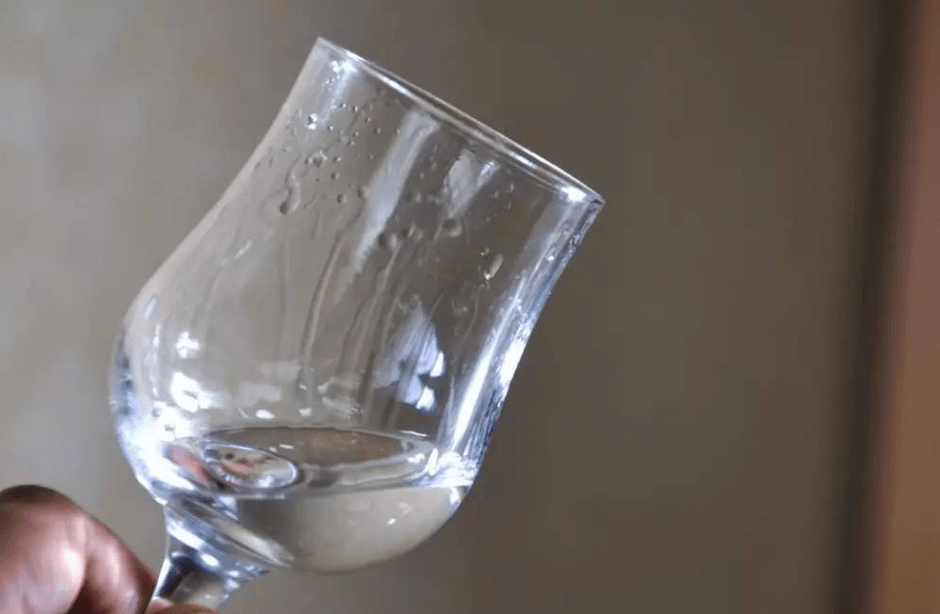

有著相似現象的還有日常生活中常見的“掛杯”,我想喜歡品酒的小伙伴對于“掛杯”一詞一定不陌生。

掛杯

當我們輕輕地將酒杯緩緩傾斜,然后再還原成原來的樣子。我們會看到,酒從杯壁流過,在上面留下了一條一條的酒痕,這就是酒的掛杯現象。

而“長掛杯”指的是酒的流速相對緩慢,而“短掛杯”指的是酒的流速相對快一點。掛杯時間越長,說明酒越濃,也有可能是度數越高。

那為何酒會出現掛杯現象呢?它與剛剛所說的比安基尼的實驗又有什么聯系呢?首先,我們要了解一下馬拉高尼效應的具體解釋。

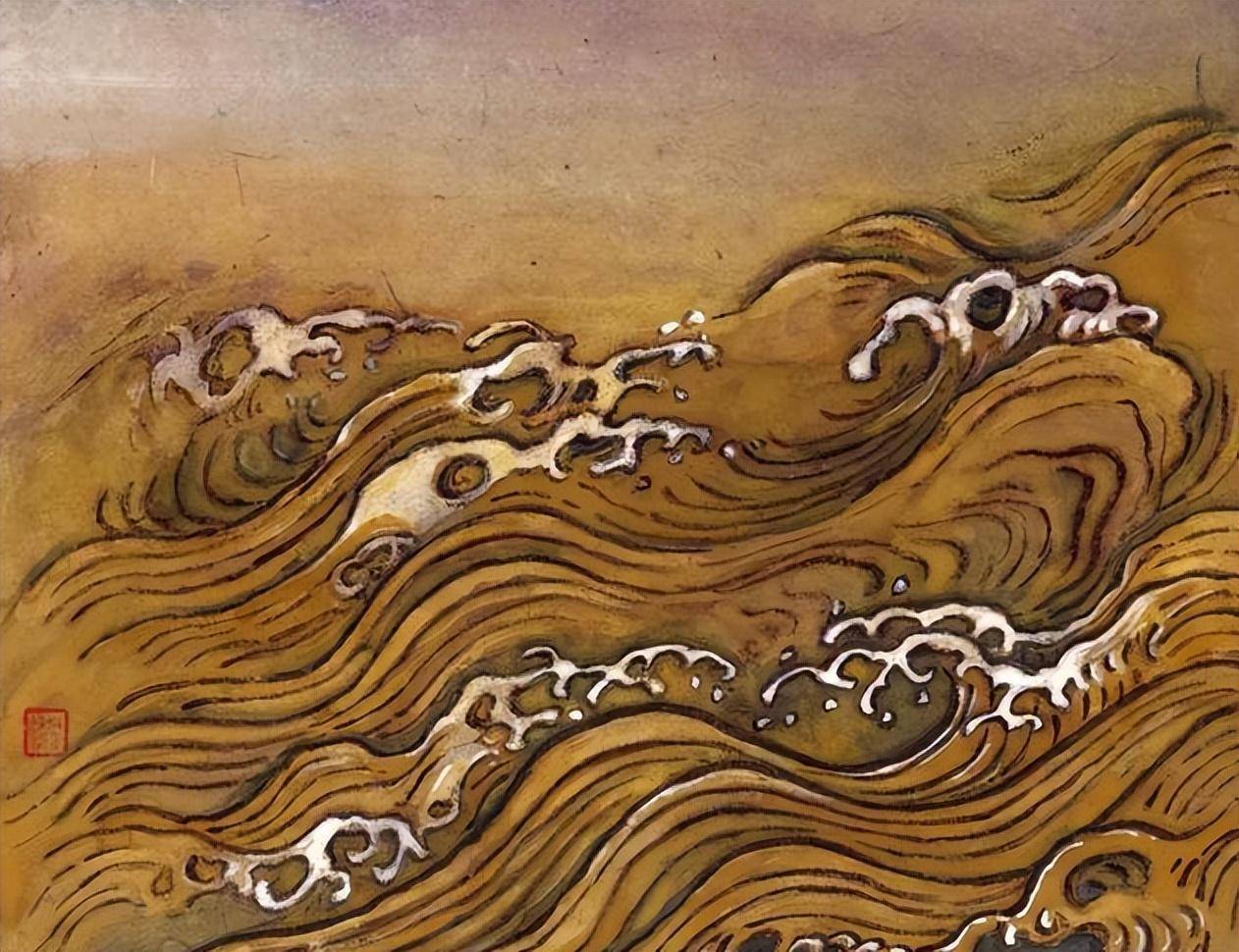

馬拉高尼效應

所謂馬拉高尼效應是指當一種液體的液膜受外界擾動(如溫度、濃度)而使液膜局部變薄時,它會在表面張力梯度的作用下形成馬拉高尼流,使液體沿最佳路線流回薄液面,進行“修復”。

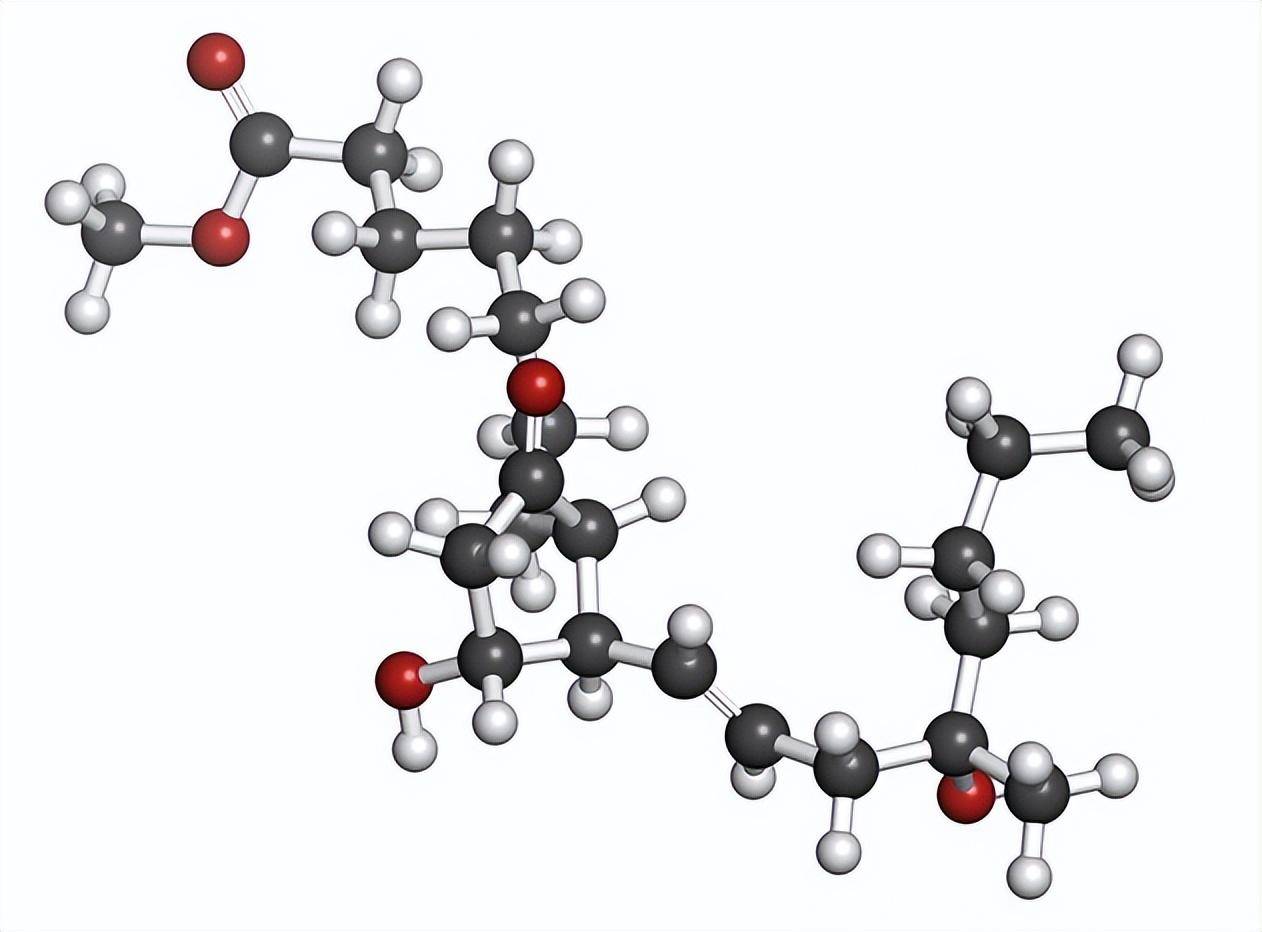

簡而言之,當兩種液體相交時,表面張力強的液體會吸引表面張力弱的液體,從而導致了表面張力弱的液體向更強的方向滲透。1865年,意大利物理學家卡羅·馬拉高尼第一次對此現象進行了研究,因此被稱為“馬拉高尼”效應。

我們剛才說的“掛杯”,其實就是“馬拉高尼效應”,在紅酒中,乙醇的表面張力比水小,揮發性也更強,而在紅酒流到一定高度的時候,乙醇就會被蒸發掉,只剩下表面張力更高的液態(水分更多,酒精更少),所以,它的表面張力會變得更大。

越是接近杯子的邊緣,它的表面張力就越大,液體又會向表面張力更大的地方跑,所以在杯子中間的酒就會被吸引到杯子的邊緣。當杯壁被酒填滿之后,酒水就會在重力的作用下又向下流,所以就形成了掛壁現象。

再了解完馬拉高尼效應之后,我們現在就可以很輕松的知道為什么不能往開水中尿尿了。

怎樣用馬拉高尼效應解釋不能往開水中尿尿

馬拉高尼效應的現象,聽上去很難解釋。但實際上卻是很容易理解的,就好像兩個臺風相遇,走勢強勁的臺風會主導相對較弱走勢的臺風的走向。

同樣的道理,在兩種不同的流體相撞的情況下,張力強的流體就會產生一股引導力,將張力弱的流體“拉”到它的身邊。它的吸力,其實有點超乎了我們的預料,就算是茶壺里的些許水量,也能把茶葉的泡沫給吸回來。

但有一位天才,卻將這么嚴謹的科學原理,運用到了實際當中,并且提出了一個不可思議的想法。如果茶葉的泡沫都能被茶壺的水吸收倒流,那么如果有人在沸水里撒尿,會不會讓沸水倒流?

這個問題其實有點很難回答,但理論上是可以做到的!如果我們站在沸水附近,而我們的“槍法”又好的話,就有可能被燙到。

這是為何呢?由于沸水的溫度要高于尿液,當一種液體的溫度越高,其表面張力就會越小,而且沸水的表面張力會隨著水的升高而降得更低。

而沸水因為溫度很高,里面大部分的細菌都被蒸發掉了。而尿液其中成分卻較為復雜,有尿酸,有電解質,也有尿素,而這些物質也恰巧提升了尿液的表面張力。

按照馬拉高尼效應的說法,如果是表面張力較低的液體,那么肯定會被張力較強的那一方“拉”過去。所以,在開水中尿尿被燙傷的說法是有一定邏輯的,朋友們不要輕易嘗試,免得傷了自己。

生活中還有哪些有關馬拉高尼效應的例子呢?

- 逆流污染

事實上,這一現象也被稱作“逆流污染”。而在水質監測中,工作人員經常會看到一條河的上游會被下游的污染物所影響。

例如一家造紙企業將大量的漂白粉排入河流下游,而這條河的上游則會檢測出少量的漂白粉,這就是所謂的“逆流污染”。然而,這些“倒灌”的水彼此之間并沒有任何的“接觸”,那么,如何才能斷定水的倒灌現象是由于馬拉高尼效應造成的?

這并沒有難倒那些聰慧的科學家,他們在上游添加了一種可以降低河水表面張力的“苯扎氯銨”活性劑后,終于發現河水沒有再發生倒流的現象,從而確認了“逆流污染”的原因就是“馬拉高尼”效應。

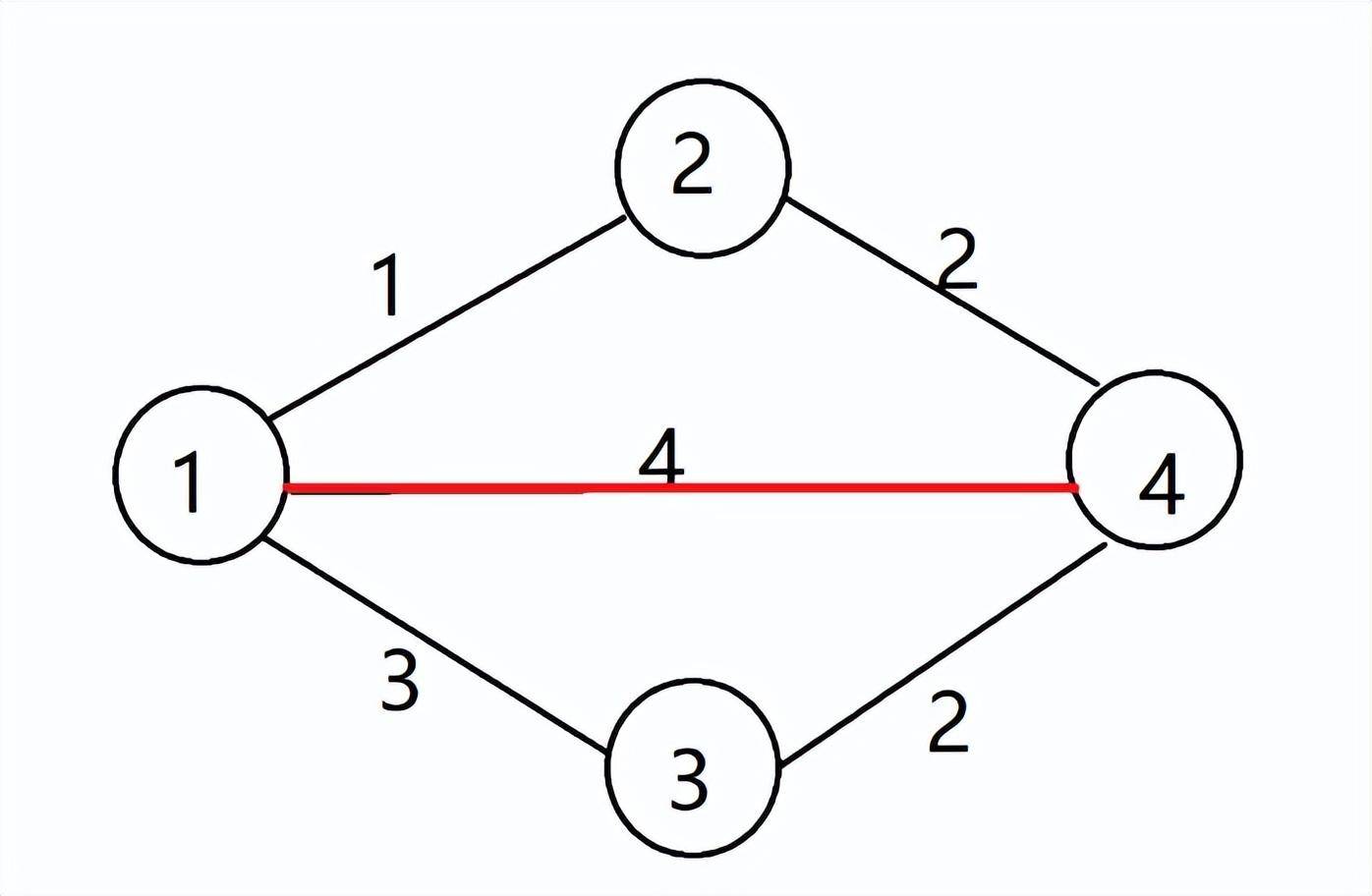

- 圖論

圖論是一種用來尋找最短路路線的數學“分支”,但利用馬拉高尼效應也可以實現這一目標。

2013年,來自日本明治大學的一位數學家和來自匈牙利布達佩斯的物理學家,以及他們的研究伙伴,發明了一種將特殊的化學物質放置在迷宮的出口處和入口處,入口處的涂料會自動地為人們尋找到迷宮最短出路的方法。

他們所用的化學物質并沒有什么特殊之處,出口處放置的是吸附了鹽酸的海棉,入口處放置的是一種常見的顏料,而迷宮卻被浸泡在一種堿性與脂肪酸的混合液中。所以,為什么這些顏料如此有靈性,能夠自己發現出路?

這個原理簡單來說,越是接近出口的區域,酸性物質就越強,同時酸會和脂肪酸發生反應,從而降低混合液的表面張力。因此,越接近于出口,就會形成越大的表面張力,從而就形成了馬拉高尼流。

除了“馬拉高尼”效應之外,生活中也有許多讓人無法想象的事情,都是由于一些奇特的物理現象。

比如兩個不同大小的鉛球,在相同的高度下,都會同時著地;墻壁上的石英鐘,很有可能在電量不足的時候,時鐘的指針會落在九點的位置……”雖然“馬拉高尼效應是這些物理現象中最奇怪,最難以理解的,但它確確實實是物理學上一種很普遍的現象。

對于自然界這種看似不可思議的現象,我們切不可輕率地加以否認,而應該去理解它的本質,去學習其中的道理。

至于“尿尿在開水中會有馬拉高尼效應”這個想法,也不要輕易地去嘗試,因為這對于實驗人員來說,也是一件非常危險的事情。