因為陀飛輪是一個基于解決實際問題而產(chǎn)生的天才構想,同時,要實現(xiàn)這個構想,需要極其高超的技藝、專注和耐心。

為什么說陀飛輪是一個天才的構想?我們要從陀飛輪起源聊起。

一、陀飛輪的起源

陀飛輪的發(fā)明者,是生活在十八世紀的路易 寶璣先生,寶璣先生是一名制表大師,那時代的制表師往往在數(shù)學、天文學和物理學上也有很深的造詣,因為鐘表是時間的藝術,和天體運動也息息相關。這一點從寶璣先生對陀飛輪的命名也能看出來,陀飛輪音譯自法文Tourbillon,這個詞源于笛卡爾在他哲學原理中的定義:「行星圍繞太陽旋轉,存在于由此產(chǎn)生的漩渦之中」。在鐘表界中,Tourbillon形象的闡述了陀飛輪的結構——一個行星系統(tǒng)和它的單軸旋轉運動。

陀飛輪的發(fā)明是為了解決地心引力對機械表的影響。這句話可能對非專業(yè)的朋友不太友好,什么是地心引力對機械表的影響?

要理解陀飛輪的底層邏輯,我們需要從頭梳理一下機械表基本結構,認識機械表的核心部件——擒縱調速機構。

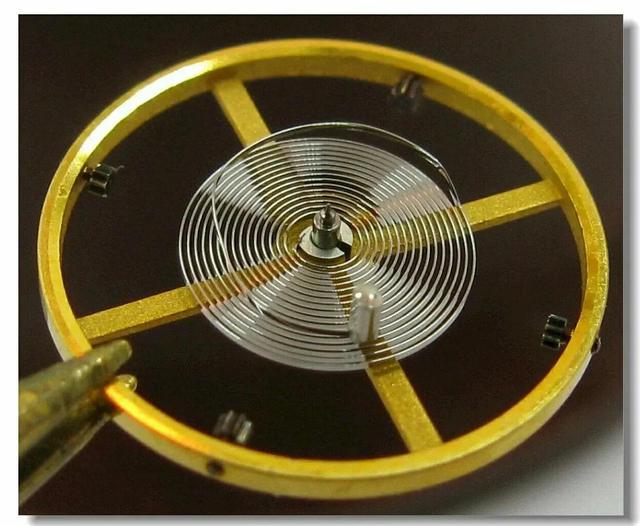

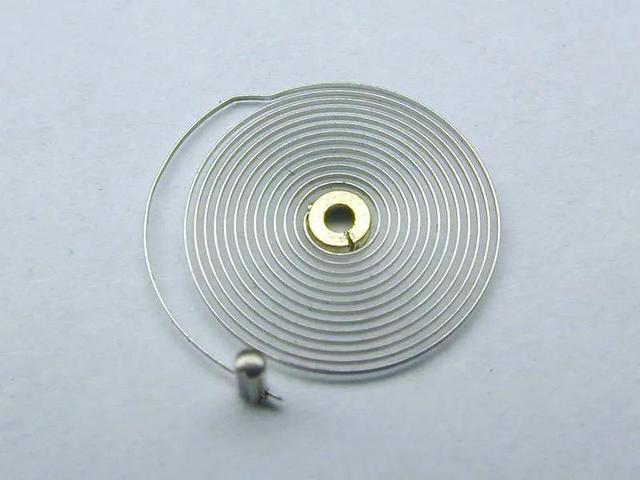

擒縱調速機構是機械表的大腦,機械表的走時快慢、精準度都是由擒縱調速機構決定。擒縱調速機構包括擒縱輪、擒縱叉和擺輪游絲,這其中擺輪游絲又是核心中的核心。

為理解擺輪游絲的重要性,我們鋪墊兩個小概念:擺輪的等時性和機械表的方位差。

什么是擺輪的等時性?

在鐘表設計理論中,認為擺輪在做往復運動的時,每次一次往復運動所用的時間是相等的,這是擺輪的等時性。擺輪往復運動的等時性是鐘表設計的理論基礎,源自伽利略的擺錘運動理論,所以我們可以看到在古典機械鐘下面都會掛一個往復運動的擺錘。

在理想狀態(tài)下,擺輪的重心在中心軸上,游絲按照阿基米德螺旋線盤繞,每一圈游絲的間隔相等(類似于蚊香盤),這樣才能保證擺輪在周期往復運動中的等時性。

什么是方位差?

由于材料密度、加工精度方面的原因,很難做到擺輪游絲的重心集中在擺軸中心,同時,游絲自重受地心引力的影響,當懷表或者手表從平放改為側放的時候,游絲重心偏移,整體偏下,在運動中這種偏移更加明顯,這些因素會破壞擺輪周期運動的等時性,從而產(chǎn)生誤差,因此產(chǎn)生的誤差我們稱之為方位差。

在一個每天振動接近50萬次的系統(tǒng)中,些許的誤差都會累計,在十八世紀懷表平面擺放和側面擺放的方位差相當大,有可能達到幾分鐘甚至十幾分鐘。即使在現(xiàn)代制表業(yè)中,材料科學和精密制造水平有了大幅提升,但是地心引力對游絲的影響不可避免,腕表在不同位置依然會產(chǎn)生方位差。

在我保養(yǎng)腕表和調校機芯的過程中,也經(jīng)常遇到,配置常規(guī)的擒縱調速機構的腕表,在水平方位,日差+5秒,但是側方位日差-4秒,應對這種情況,往往只能測試六個方位誤差,取日差的最小平均值。

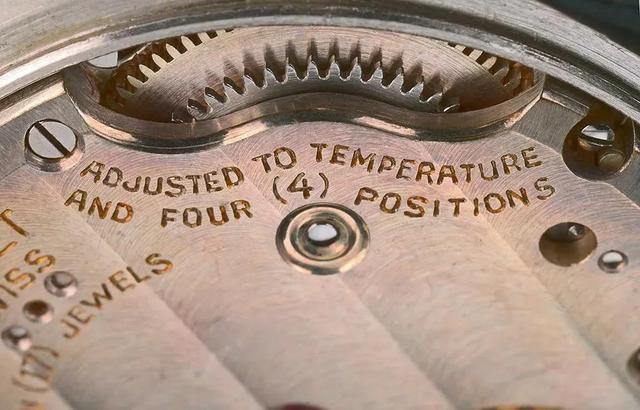

所以高級的腕表機芯出廠都會進行四方位或者五方位調校,平均各個方位差,以降低整體日差。但即使是六方位調校的腕表,在日常生活中,手腕時刻都在運動,腕表的方位也在隨之改變,六個方位保持的時間并不均衡,面對無處不在的地心引力,機械表的位差依然沒有完美的解決方案。

針對這種情況,寶璣先生在兩百年前就提出了解決辦法—陀飛輪。陀飛輪天才的創(chuàng)意在于,將鐘表核心的擒縱機構整體放進一個框架之內,使框架圍繞軸心——也就是擺輪的軸心規(guī)律性地做360度旋轉。目前,大多數(shù)陀飛輪是1分鐘轉一圈(360度),這也是業(yè)內公認的理想旋轉速度。配置有陀飛輪的腕表,擒縱調速機構一直在機芯內圍繞擺輪軸心勻速旋轉,無論腕表處于什么位置,地心引力對擺輪游絲的影響都會被相對應的另一點(擒縱調速機構旋轉到相對180°)抵消。

陀飛輪并沒有消除地心引力對腕表的影響,只是利用精巧的機械結構,不斷旋轉擒縱調速機構,把地心引力的影響降到了最低。

陀飛輪是制表師們對時間極致精準的追求,是人類智慧和工匠精神的完美結合。

二、陀飛輪的發(fā)展

從1795年陀飛輪誕生,迄今兩百多年時間里,很多的制表師把這一領域當作時計界的圣母峰,不斷有優(yōu)秀制表師去挑戰(zhàn)它,試圖改進設計和結構,陀飛輪的技術疆界,也不斷被打破。

1、第一代陀飛輪(即傳統(tǒng)陀飛輪結構)

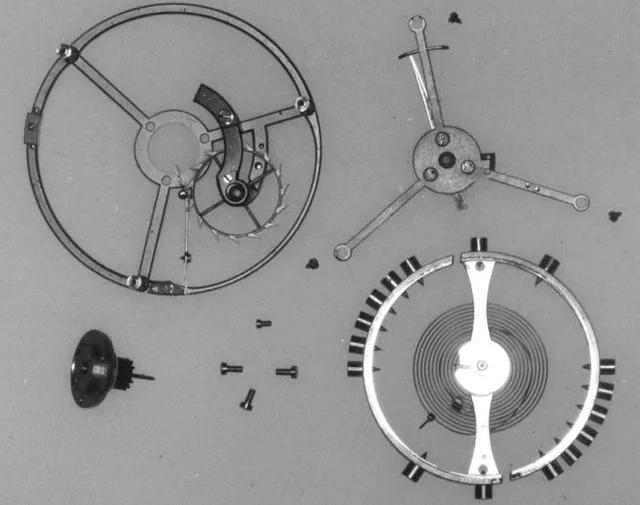

其基本結構遵循最初的設計,陀飛輪結構由“飛輪旋轉框架”和“飛輪固定支架”不可或缺的兩部分構件組成。

后續(xù)的制表師在保證陀飛輪功能性的前提下,對框架進一步雕琢優(yōu)化。

比如,著名的GP三金橋,就是經(jīng)典的傳統(tǒng)陀飛輪。

2005年香奈兒推出的首款復雜功能型陶瓷腕表05-T.1,使用的傳統(tǒng)陀飛輪結構,我們可以很明顯看到陀飛輪結構上一字型“飛輪固定支架”,這是現(xiàn)代陀飛輪最常用的結構。

這款機芯由瑞士鐘表谷“拉夏德芳”的香奈兒制表廠精心雕琢而成,收藏款每款限量12只,陀飛輪結構雖然不是自制,搭配上陶瓷表殼依然很亮眼。

2、飛行陀飛輪表(FlyingTourbillon)或者稱為浮動陀飛輪

1927年,德國制表大師AlferdHelwig成功制造沒有“飛輪固定支架”的陀飛輪懷表,這種陀飛輪由一種自由式框架支撐整個調速旋轉機構,取消了“飛輪固定支架”。浮動陀飛輪一方面能夠讓陀飛輪更加扁平,符合腕表的設計。

我們國產(chǎn)的海鷗陀飛輪,就屬于飛行陀飛輪。飛行陀飛輪的特點是,整個陀飛輪框架會跟隨著一起轉動。

2022年,香奈兒推出全新的J12 Diamond Tourbillon腕表,搭載Caliber 5機芯,使用的就是浮動陀飛輪結構,浮動式陀飛輪框架的正中央點綴著一顆鉆石,鉆石經(jīng)由精準切割,以令其最大程度地閃耀光彩,跟隨秒針轉動,制造出令人沉靜的律動。這是香奈兒首枚自制陀飛輪機芯,機芯主甲板上留有象征香奈兒高級制表自制機芯的獅子圖案。

與傳統(tǒng)陀飛輪相比,浮動陀飛輪去掉了飛輪固定支架,結構更加靈動,把香奈兒的優(yōu)雅和腕表機密結構的動感藝術美發(fā)揮到了淋漓盡致。

3、神秘陀飛輪表(MysteryTourbillon)

1993年,著名的華人制表師矯大羽在香港首創(chuàng)發(fā)明并且制造成功「神秘陀飛輪」。

這款陀飛輪更進一步奇跡般地取消了“飛輪旋轉框架”,其實并不是直接把支架去掉,而是選用藍寶石水晶替代了原本金屬制造的“擺輪夾板”。

這種設計大大減輕了飛輪重量,并且可以加大擺輪的直徑以增強計時的穩(wěn)定性。

4、現(xiàn)代復雜陀飛輪

除了以上介紹的,其實還有很多現(xiàn)代復雜陀飛輪,包括雙軸陀飛輪、三軸陀飛輪,雙陀飛輪和球型陀飛輪等等。

三、陀飛輪的制造難度和工藝要求

陀飛輪的制造并非一蹴而就,將擒縱調速機構固定在一個“籠筐”里每分鐘勻速轉動一周,原理看起來簡單,但是實施起來卻是另外一回事。

寶璣在1795年便設計出了陀飛輪的結構,但是直到6年后的1801年才制作出第一只陀飛輪,前兩只陀飛輪(搭載169型機芯陀飛輪懷表和搭載282型機芯陀飛輪懷表)還是實驗性制作,到四年后的1805年才正式把陀飛輪懷表推向市場,寶璣先生終其一生也只制作了35只陀飛輪。

據(jù)統(tǒng)計,從1795年到1950年,全世界制作的具有陀飛輪裝置的懷表及手表,大約只有600只,這些腕表主要用來參加各種計時比賽,其中很多都是經(jīng)典名作。

陀飛輪的制造難度由此可見一斑。

難點之一是陀飛輪的整體重量必須非常輕。

“籠框”和陀飛輪一般不能超過1g,最輕的陀飛輪甚至只有0.2g。所以陀飛輪的框架需要做得非常纖細而又堅固,如果陀飛輪超重,發(fā)條的能量會被快速消耗,還會增加精準度的問題。

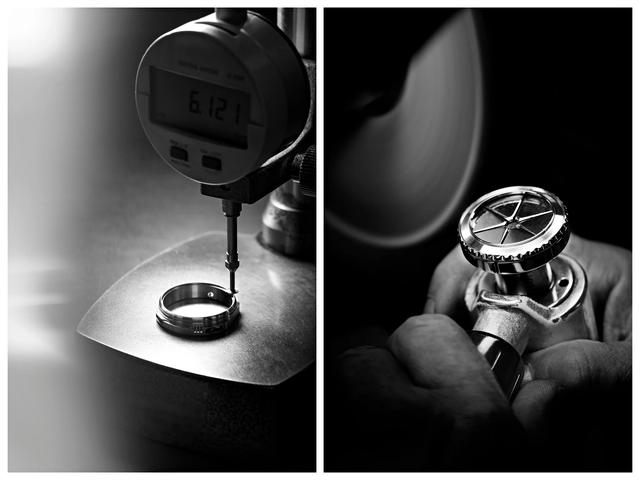

難點之二在于,陀飛輪由至少70個精細部件組成,其中大部分零件需要依靠手工,以傳統(tǒng)的制表工具,經(jīng)過百余道工序制作成形,而且公差容零件忍度極低,尺寸要求非常嚴格,才能保證最后組裝的陀飛輪正常并準確地運轉。

正因如此,1947年以前,鮮有品牌能獨立生產(chǎn)陀飛輪懷表、手表。包括百達翡麗、江詩丹頓、芝柏、雅典這些大牌的陀飛輪懷表不少是找制表師訂購加工,然后再打上自家的商標出售。

難點之三在于,裝配和調試難度很高。

每一只陀飛輪的裝配都需要經(jīng)驗豐富的高級制表師極具耐心和高超的技藝,不斷調試。

2007年率隊攻克陀飛輪技術的國家級制表大師、海鷗首席技師楊作斌說,裝配調試一只陀飛輪手表得裝半年。

難點之四在于,陀飛輪制表師培養(yǎng)不易,人才稀缺。

表廠培養(yǎng)一名普通的制表師至少需要十年,而有能力獨立制作陀飛輪的制表師,就稱得上鐘表大師,至少需要二三十年的造詣。

從陀飛輪誕生至今的200多年里,能獨立制作陀飛輪的制表大師不超過200人。這其中的佼佼者要數(shù)“陀飛輪世家”的Albert Pellaton-Favre 和他的兒子James César Pellaton,他們是那個時代的神。

陀飛輪一定程度上代表了機械表制造工藝的最高水平,能夠研發(fā)、自產(chǎn)陀飛輪的表廠,都是硬實力的體現(xiàn)。

四、陀飛輪的結構和運行原理

在了解了陀飛輪的非凡創(chuàng)意和理論基礎之后,你肯定還想知道,這么復雜的結構和旋轉運動是怎么實現(xiàn)的?掌握了陀飛輪運行原理,可以幫助我們更好的欣賞陀飛輪的高超技藝和非凡設計。

以香奈兒今年推出的新款自產(chǎn)機芯CALIBER 5為例,我找了個透視圖。

1~4是整個陀飛輪框架內最基本的四個部件:1-擺輪,2-擒縱輪,3-飛輪固定支架,4-固定在底座上的四輪。

秒輪通過框架底座上的軸齒帶動整個飛輪固定支架(3)【包括支架上固定著的擺輪(1)、擒縱叉和擒縱輪(2)】一起勻速旋轉,在飛輪固定支架(3)圍繞軸心自轉的過程中,擒縱輪的軸齒咬合著固定四輪(4)的齒面,四輪固定,所以擒縱輪會因旋轉而產(chǎn)生自轉的動力,同時,擒縱輪(3)通過擒縱叉帶動擺輪(1)往復振動,完成調速計時。

歷經(jīng)兩百余年,陀飛輪的魅力,或許可以用釀酒來形容,越陳越醇。盡管如今我們已經(jīng)有了更多可以令腕表走時更精準的方法,陀飛輪依然是最讓人迷醉的復雜功能之一。