教育困境,不止是教育本身的問題。它更是社會經(jīng)濟、心態(tài)和人口等等因素共同決定的。

作者:小樹媽媽;本文來源:公眾號“小樹媽媽”(ID:tree2050)。

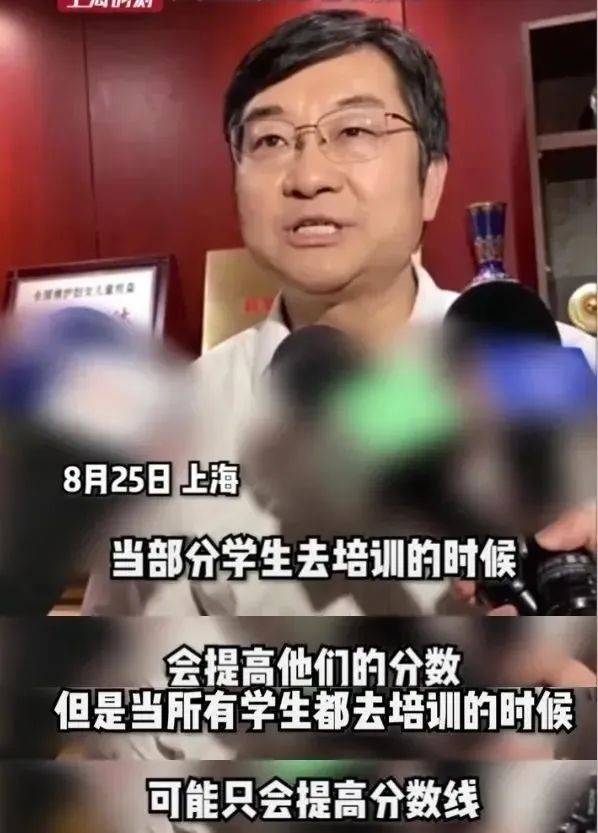

這段時間“雙減”又經(jīng)常上熱搜,因為風(fēng)向越來越嚴(yán)格,根據(jù)新的規(guī)定,10月15號之后,各種變相的違規(guī)補習(xí)都要被更嚴(yán)格的監(jiān)管和懲處。

有個大V還調(diào)侃:“基本上全堵死了。現(xiàn)在想要補課,只能家長和補習(xí)老師假結(jié)婚了。”

其實減負(fù)并不是太新鮮的提法,很多80后和90后也是聽著“減負(fù)”這個詞長起來的。

我最近正好看到一篇論文也跟減負(fù)相關(guān),它是北大三位教授研究寫出來的。

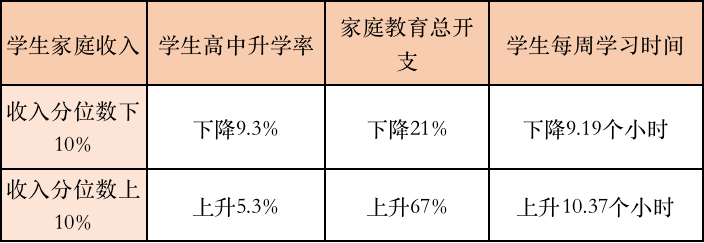

里面有這樣一組數(shù)據(jù):

“收入處于下10%家庭的學(xué)生升入高中的概率平均下降了9.3%,教育總開支平均下降了21%,每周學(xué)習(xí)時間平均下降了9.19個小時。

收入處于上10%家庭的學(xué)生升入高中的概率平均上升了5.3個百分點,教育總開支平均上升了67%,每周學(xué)習(xí)時間平均上升了10.37個小時。”

換句話說就是:

教育支出和負(fù)擔(dān)是否減少,最終是因階層而異的,低收入的家庭教育負(fù)擔(dān)的確變小了,高收入家庭的教育支出卻反而增加。

而此前的減負(fù)措施,不僅沒有實現(xiàn)教育公平,反而加劇了貧富分化。

下面有網(wǎng)友說:

說到底,只要中高考還存在,補習(xí)機構(gòu)就有存在的市場,所以想要真正改變問題,除非脫離這樣的大環(huán)境。

圖片來源:電視劇《小別離》

圖片來源:電視劇《小別離》

我身邊也真的有一些父母,考慮把孩子送出國,借此來逃離內(nèi)卷。

但事實真的會讓他們所愿嗎?

我看過一部紀(jì)錄片叫《印中法德的高考》,里面介紹了各個國家的選拔體制和教育氛圍。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

看完大家就會發(fā)現(xiàn):

教育困境,不止是教育本身的問題。它更是社會經(jīng)濟、心態(tài)和人口等等因素共同決定的。

如果不從單一的升學(xué)路徑中跳脫出來,那么問題就可能一直會存在。

一、靠高考選拔人才的法國

為什么不內(nèi)卷,也沒有補習(xí)班?

前幾年提起西方教育,我們就會想到寬松,自由這樣的字眼。

雖然不是所有西方國家都是這樣,但法國確實是里面的代表。

他們的教育制度其實和國內(nèi)挺像,都是12年學(xué)制,國家會提供義務(wù)教育,最后都要走高考選拔這條路。

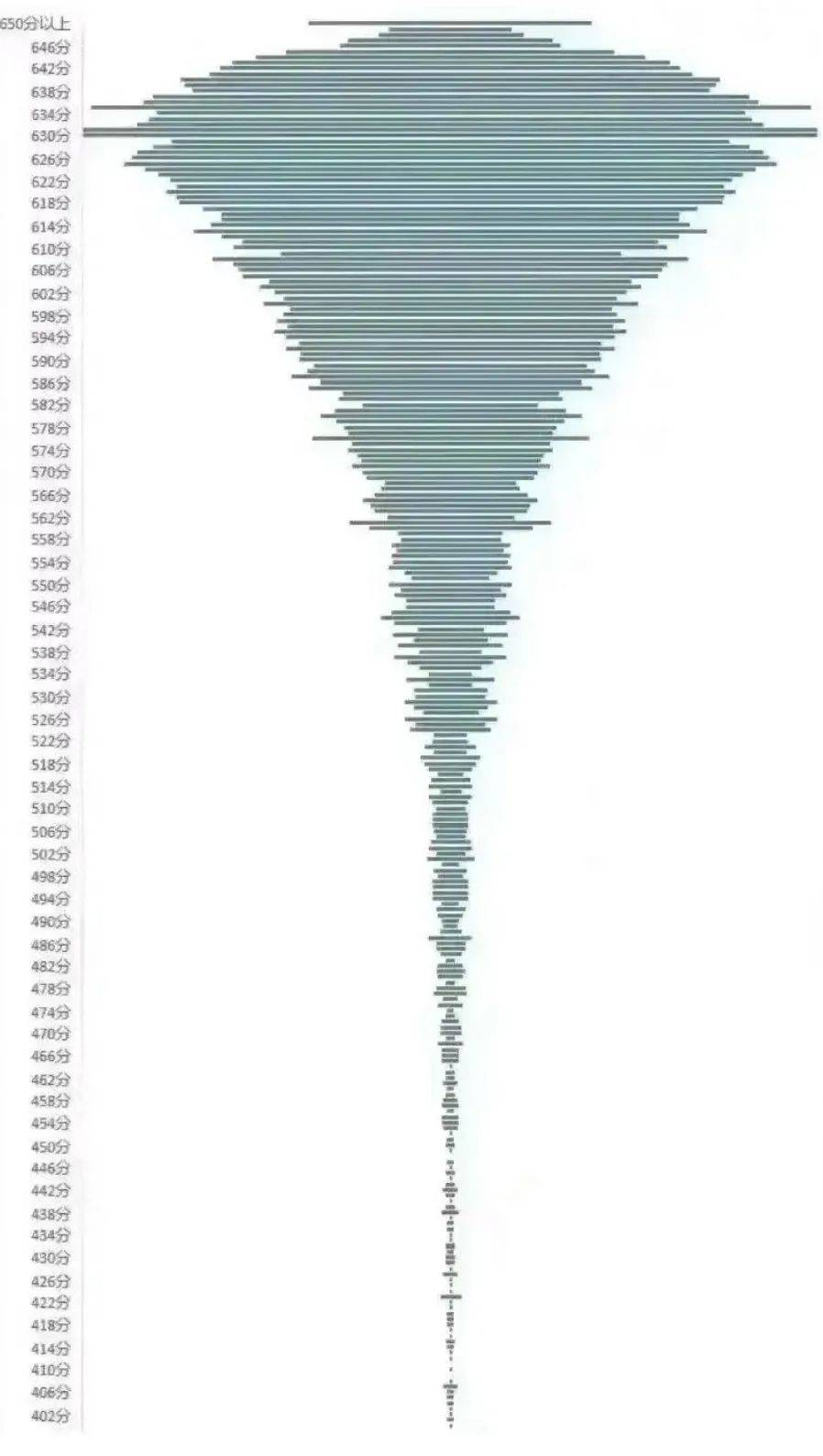

我們國內(nèi)的中高考,基本就是“多拿一分,干倒千人”。

可能僅僅是寫錯一個字,就會和心儀的學(xué)校失之交臂,于是孩子們都在拼命地學(xué)。

就像今年的北京中考,大部分孩子的成績都集中在高分段,形成一個巨大的蘑菇云。

北京市2023年中考成績分布圖

北京市2023年中考成績分布圖

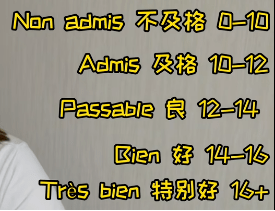

但在法國,類似的情況就不會出現(xiàn),主要是因為評分體系和不太一樣。

他們會把所有科目綜合在一起,算一個0-20分的平均分。這個分?jǐn)?shù)閾值小,孩子們的總體差距也就不會太大。

可能是為了避免內(nèi)卷,法國又把分?jǐn)?shù)劃成了5個等級:

而且,只要及格了,考過10分,就能上大學(xué),不過考得“特別好”的孩子,有獎學(xué)金拿。

根據(jù)中國教育報2018年的統(tǒng)計:

法國每年近60萬的高考考生中,有85%都能達(dá)標(biāo),有資格直接升入公立大學(xué)就讀。

我看到這組數(shù)據(jù)的時候,就在想:

如果我們國內(nèi)也能這樣,大部分孩子都有大學(xué)上,應(yīng)該就不會這么辛苦了。

你看,咱們的孩子上補習(xí)班,天天跟趕場子一樣,法國呢,補習(xí)班壓根就沒有,請個家庭教師,還限制在周六上午。

說到底,內(nèi)卷不是補習(xí)機構(gòu)導(dǎo)致的,而是目前的篩選機制和資源分配方式?jīng)Q定的。

而教育篩選機制,往往又是有現(xiàn)實基礎(chǔ)的,就拿法國來說:

首先,它是發(fā)達(dá)國家,發(fā)家早,底子厚,對富人稅收高(個人所得稅75%)。

其次,人口少,整個法國人口6800萬,也就相當(dāng)于咱們一個省。

這兩個因素加起來,讓法國可以全民高福利,階層差距低。

而這,又進(jìn)一步導(dǎo)致社會氛圍輕松,學(xué)業(yè)不內(nèi)卷。

畢竟,要是不考慮孩子的未來,哪個家長又愿意犧牲孩子的童年,花錢買罪受呢?

二、神奇的印度教育:

窮人瘋狂作弊,中產(chǎn)拿命補習(xí)

再回頭看東方教育,日韓我們講過好多次了,今天想聊聊咱們另一個鄰居——印度。

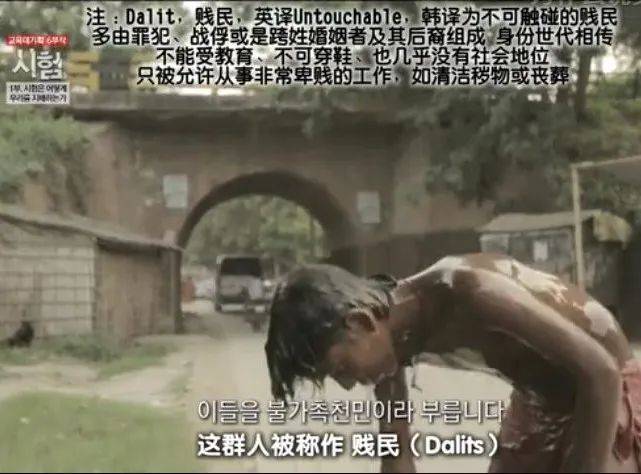

眾所周知,印度是一個神奇的國家,至今還保留著種姓制度。

在這套體系下,最底層的叫“達(dá)特利”,也就是當(dāng)?shù)厝苏f的賤民階層。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

在印度,如果你只是窮還好,畢竟靠雙手努力,還能逆天改命。

但如果是達(dá)特利,那你不僅是窮,99%向上的通道也會關(guān)閉,因為在印度人看來,他們不配,只能做一些所謂的“下等”工作。

而剩下那1%的可能,就是讀書上大學(xué),靠文憑獲得去政府、或銀行這種相對體面的工作。

只是,因為種姓歧視,“達(dá)特利”們能享受的教育資源相當(dāng)匱乏,基礎(chǔ)設(shè)施沒有,老師也消極怠工,孩子們在學(xué)校學(xué)不到什么東西。

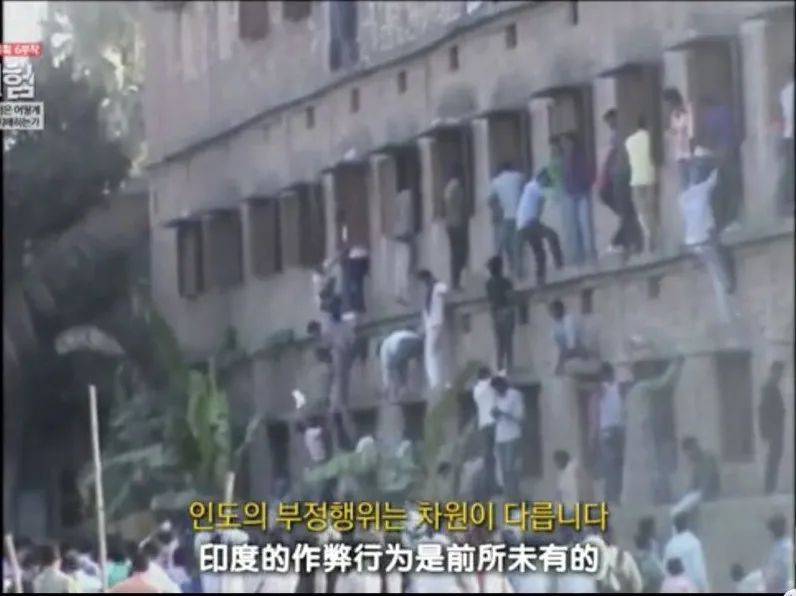

所以他們選擇了更直接的方式——瘋狂的作弊。

大家應(yīng)該記得,2015年有一張照片,考生家長和老師集體化身蜘蛛人,爬到學(xué)校大樓給考生遞答案。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

考場里,學(xué)生們的作弊方式更是層出不窮:替考、打小抄、電子設(shè)備、買試卷、買通監(jiān)考老師……各種手段層出不窮,甚至到了瘋狂的地步。

當(dāng)然,沒點真才實學(xué),光靠作弊,即便考上大學(xué),前途依然渺茫。

我記得之前印度有個地區(qū)招14個清潔工,結(jié)果來了4千多個大學(xué)生應(yīng)聘競爭。

所以印度的中產(chǎn)老百姓,選擇讓孩子瘋狂補習(xí)。

紀(jì)錄片《決戰(zhàn)印度高考》里,就介紹了印度的高考工廠——科塔。

這個不大的城市,集中了幾百家補習(xí)機構(gòu),考生們來到這里,都是為考印度理工學(xué)院做準(zhǔn)備的。

一兩百人擠一間教室,是科塔補習(xí)課堂的標(biāo)配。

作為印度最頂尖的高校之一,這所學(xué)校的錄取率僅有0.92%。

這群中產(chǎn)的孩子呢,就在200多人的大教室里,沒日沒夜地學(xué),最后還不一定能考上。

而考進(jìn)去的學(xué)生呢,絕大多數(shù)又出自條件優(yōu)渥的家庭。

電影《起跑線》里有這樣一句臺詞:“在公立學(xué)校,學(xué)不到任何東西。”

圖片來源:電影《起跑線》

圖片來源:電影《起跑線》

一個孩子上私校,到高中畢業(yè)的教育經(jīng)費,大約占一個中產(chǎn)之家的65%。

這個支出,普通老百姓基本承擔(dān)不起,死記硬背補習(xí)的窮孩子,也很容易被綜合素質(zhì)更扎實的中產(chǎn)娃淘汰。

所以,科塔也成了著名的自殺之都,每年都有2位數(shù)的孩子選擇主動離開這個世界。

印度的教育,多少有點“瘋狂”的感覺,資源兩極分化,前途截然不同,但偏偏,大家都沒有別的路可走,都在一個賽道上瘋狂的卷著。

三、

提到中國,紀(jì)錄片把鏡頭投向了河南省某一所重點高中內(nèi)。

為了備戰(zhàn)高考,孩子的日常只能幾個詞就能總結(jié):起床,吃飯,復(fù)習(xí),模擬考試,休息。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

孩子、老師、家長,都在為同一個目標(biāo)而不斷努力著。

為高考而忙碌的生活,可能的確看起來很單調(diào),甚至有些壓抑。

但那是因為大家都很清楚:

對普通人來說,高考就是一張通往更好生活的入場券,也是目前針對各個不同階層,相對最公平的制度之一。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

可能每個孩子享受的教育資源各有差異,但最起碼,這個差異還不至于像隔壁印度一樣,拉得那么大。

還是那句話,沒有完美的教育,也沒有完美的制度。

教育自由的法國,也把大學(xué)分成了普通大學(xué)和精英大學(xué)(當(dāng)?shù)胤Q之為大學(xué)校)。

能上這種大學(xué)校的,僅占所有大學(xué)生的8%,他們每個人享受著普通大學(xué)生10倍以上的教育經(jīng)費。

而這8%的孩子,基本出身在精英階層,階層固化在這里同樣嚴(yán)重。

啥叫“最少的人,享受最多的資源”,法國人也是玩明白了。

隔壁印度就更不用說,我們卷還是有希望,那里娃開局就是地獄模式。

雖然比上不足,比下有余,咱也應(yīng)該知足。

但我還依然覺得,比起取締補習(xí)班,可能更好的方式,是解決“學(xué)考不對位”的問題。

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

圖片來源:紀(jì)錄片《印中法德的高考》

什么時候,不要再讓“學(xué)校只教一粒沙,考試考了撒哈拉”;

也不要再讓老師搞各種行政任務(wù),教書育人的任務(wù)卻轉(zhuǎn)嫁給父母。

當(dāng)然,最根本的,還有前途問題。

等到有一天,不論孩子從事什么職業(yè),只要肯努力,收入差距都不會太大,大家都有光明的未來,教育內(nèi)卷才會真正的停止。